SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

Alcuni ritrovamenti di

oggetti di selce testimoniati da eruditi del Settecento, ci inducono a

pensare ad uno stanziamento preistorico sulla collina della Civitella, sulla

quale sono state individuate tracce di un'ara sacrificale e vi è ancora ben

visibile una vasca lustrale e alcuni ripari sotto roccia.

Tale presenza che comunemente viene detta "enotria", ascrivibile all'età del

bronzo, si spiega con la vicinanza del passo "Alfa" che da Cannalonga segue

le pendici nord del monte Gelbison per raggiungere la valle del Calore e di

qui il Vallo di Diano: via battuta da tempi immemorabili. Altrettanto

antichi sono i luoghi di culto del Gelbison e della Civitella, accomunati da

leggende che il popolo ancora tramanda.

Sulle pendici della sopraddetta collina sono stati rinvenuti materiali di

epoca greco-lucana e soprattutto dopo gli scavi del 1966 si ci è trovati di

fronte ad un vero e proprio insediamento del IV secolo a.C., sostenuto e

difeso da poderose mura che appaiono essere di terrazzamento, ma che

certamente svolgevano funzione difensiva. Forse si tratta di un avamposto

fortificato (frurion) di Velia per il controllo del passo "Alfa". E poco,

probabilmente, potranno dire ulteriori scavi se si pensa che le abitazioni

più antiche di Moio e la stessa chiesa di Santa Veneranda sono state

costruite con materiale di recupero dell'insediamento della Civitella.

Di Moio come centro abitato si ha una prima notizia documentata nel 1052.

Uno dei siti

archeologici più suggestivi del Cilento interno è, certamente, quello

ubicato sulla Civitella, protetto dal fresco ombroso di un fitto e

rigoglioso castagneto.

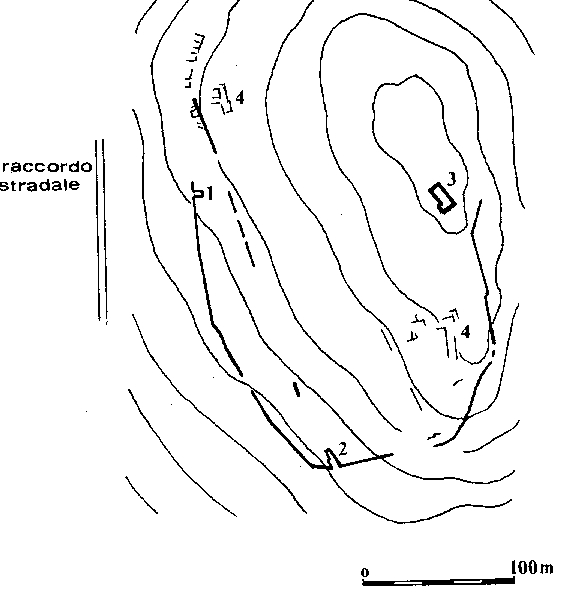

La collina della Civitella (818 m. s.l.m.) occupa una posizione strategica

di controllo di tutta la viabilità naturale tra le zone interne montuose e

lo sbocco al mare. Alle pendici del colle, sul versante meridionale, si apre

il valico verso Cannalonga che conduce agli Alburni e da qui al Vallo di

Diano; l'altro versante domina il corso del Badolato e quindi la viabilità

verso Velia.

La posizione dominante, la presenza dei corsi d'acqua e delle sorgenti, le

terrazze pianeggianti hanno favorito l'impianto di un insediamento

articolato e complesso che, certamente, dal controllo delle direttrici di

traffico, ha ricavato ricchezza e potenza. La frequentazione del colle è

documentata dalla fine del VI sec. a.C., da alcuni frammenti ceramici

raccolti in superficie, ma è a partire dalla metà circa del IV sec. a.C. che

inizia la costruzione di una possente cinta fortificata, articolata in due

circuiti che racchiude il colle su tre lati; il lato a Nord è difeso

naturalmente dallo strapiombo della roccia.

La costruzione della cinta ha richiesto tempi lunghi e maestranze

specializzate; i blocchi di arenaria locale sono perfettamente tagliati e

squadrati e messi in opera a filari paralleli, conservati, in alcuni tratti

per un'altezza di 5/6 filari.

Delle diverse porte che consentivano l'accesso all'abitato, una in

particolare sul lato meridionale, si è conservata meglio.

La porta presenta un complesso sistema di difesa ed è costituita da un lungo

e stretto corridoio che accede ad un vano rettangolare che, a sua volta, si

restringe nel vero e proprio ingresso chiuso dalla porta di legno di cui

rimangono i cardini tagliati nella pietra e la traccia del battente.

La porta era coperta da un arco costruito con i blocchi squadrati tagliati,

su un lato, in curva, secondo una tecnica costruttiva largamente nota in

numerosi altri siti dell'Italia Meridionale.

Sul pianoro centrale del colle è stato esplorato, in piccolissima parte,

l'agglomerato di case, di cui si conosce ancora poco la planimetria e

l'organizzazione dei vani. Anche la scoperta di uno spiazzo scoperto,

basolato, non ha trovato ancora una valida spiegazione e solo

un'esplorazione più ampia potrà consentire una lettura complessiva

dell'abitato.

A breve distanza è stata individuata un'altra struttura, più complessa che,

la presenza di un deposito votivo, connota come un edificio di tipo

cultuale.

Il centro antico della Civitella, fiorente soprattutto tra IV e III sec. a.C.,

è abbandonato già alla fine del III sec. a.C. quando, con l'arrivo dei

Romani, si assiste alla scomparsa improvvisa degli insediamenti ed allo

spopolamento delle campagne.

Aperto ancora è il dibattito se queste fortificazioni sparse

nell'entro-terra di Velia siano una forma di difesa del territorio

organizzato della città greca o piuttosto rispondano, come sembrano

suggerire i dati della ricerca più recente, a quella forma di occupazione

capillare del territorio da parte dei Lucani, a partire dalla fine del V

sec. a.C. quando conquistano Poseidonia.

D'altro canto anche ad Elea, considerata un "baluardo della grecità" , non

mancano, soprattutto nella cultura materiale, segni evidenti di una

promiscuità con i Lucani che occupano, come si è visto, con fattorie sparse,

tutto il territorio lungo la valle del Badolato.

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina