SCHEDA INFORMATIVA A CURA DI ARCHEMAIL

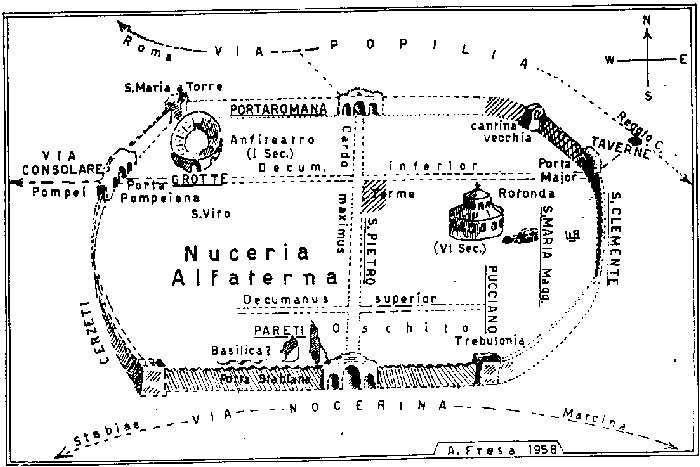

Fra le attuali cittadine

di Nocera Inferiore e Nocera Superiore, nella provincia di Salerno, sorse

nell’antichità Nuceria Alfaterna, grosso abitato di probabili origini

etrusche (intorno al 600 a.C.). Essa fu una delle città più importanti della

Campania sia in epoca sannitica che romana, favorita anche dalla sua

posizione al centro di importanti vie di collegamento come la Via Stabiana

che conduceva a Stabia, la via Nuceria – Pompei, la via Popilia che da Capua

arrivava a Reggio Calabria. Fu anche a capo di una federazione che

comprendeva le città di Pompei, Stabia, Ercolano e Sorrento, batté moneta ed

elaborò un proprio alfabeto, detto appunto "nocerino", derivandolo dalle

lingue etrusca e greca (commercianti greci erano presenti a Nuceria, come

attestano iscrizioni e ritrovamenti).

La sua decadenza cominciò intorno al V secolo anche a causa delle continue

scorrerie di varie popolazioni barbare ed a nulla valsero i tentativi dei

Bizantini di riportare l’antico splendore. Fu solo dopo l’anno mille, con

l’arrivo dei Normanni, che Nuceria riconquistò la sua importanza.

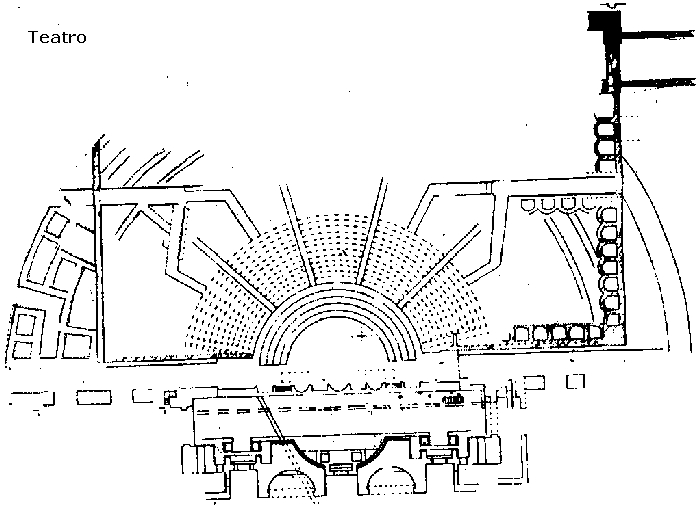

La città oggi offre al visitatore importanti vestigia del suo passato tutte ubicate nel comune di Nocera Superiore. In località Pareti è il teatro d’epoca romana, addossato alle mura di cinta e pari, per grandezza, a quello di Napoli. Eretto nel II secolo a.C. e rifatto in età augustea, fu gradualmente interrato dalle alluvioni nel medioevo, servendo poi come cava di pietre per il villaggio vicino. E’ appoggiato al lato interno delle mura romane e in asse con la via centrale della città antica. Originariamente largo 68 m. era il maggiore tra quelli documentati in età ellenistica in Campania e fu ulteriormente ampliato raggiungendo i 96 m. Vi fu anche annessa un’area porticata, forse destinata a palestra. Si distingue la frons scenae, costituita da un’alternanza di tre nicchie in negativo e positivo, in opera laterizia. L’orchestra presenta ancora tracce della ricchissima pavimentazione (alabastro, porfido, serpentino, granito). Intorno all’orchestra è visibile il canale (euripus) per il deflusso delle acque. Infine sono visibili l’ima e media cavea, con sedili che presentano tracce dell’originario rivestimento in calcare, e la pàrodos occidentale con tracce di pitture parietali.

Nella stessa zona, poco più a monte, si può raggiungere il campo sportivo dove è stato riportato alla luce un buon tratto delle mura del II secolo a.C. con uno spessore di 1,5 metri ed un’altezza di 5 metri. Si tratta di mura a doppia cortina (la distanza fra le cortine è di 12 metri) nel quale si apre una torre imponente. Ha tre feritoie sulla parete esterna ed altre due sulle pareti laterali. Sul lato ovest è una postierla che immette in un vano. All’interno una scala portava al piano superiore dove furono rinvenuti molti materiali di reimpiego utilizzati per la fondazione di una struttura medievale. Davanti alla torre vennero portate alla luce una cisterna e vasche di epoca medievale.

Un’altra torre denominata "Cantina Vecchia" è visibile sul lato orientale della mura verso via San Renato: ha cinque feritoie sul lato principale. Affianco è visibile un tratto delle mura del IV secolo a.C. in blocchi squadrati di tufo nocerino.

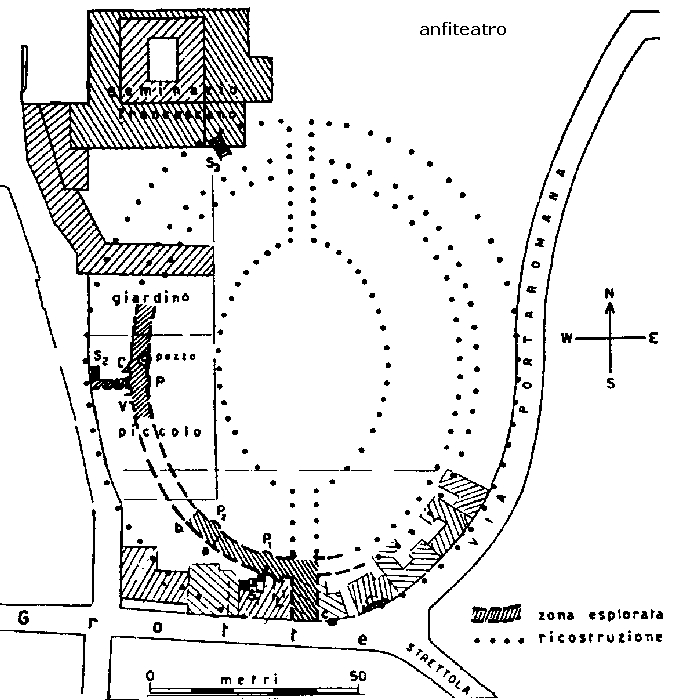

In via Grotte, interrato ed inglobato nelle case, è l’anfiteatro che fu costruito per volontà di Nerone dopo la "squalifica" e la chiusura di quello di Pompei, a seguito di una cruenta rissa scoppiata tra Nocerini e Pompeiani nel 59 a.C. (l’episodio è ricordato in un grande affresco di una casa pompeiana e da alcune iscrizioni sui muri). Se ne intuisce l’andamento osservando la disposizione curvilinea della strada. Attraverso esplorazioni nelle cantine delle case si è potuto ricostruirne la dimensione: era lungo m. 125 e largo m. 102.

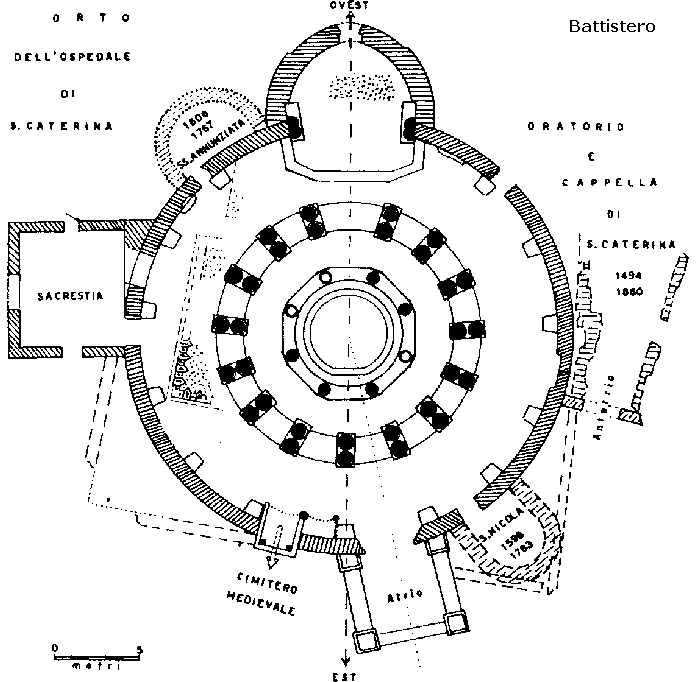

A Santa Maria Maggiore si eleva maestoso il Battistero, detto anche "La Rotonda". E’ certamente il monumento più importante della zona, per il valore storico ed artistico. Fu costruito nella seconda metà del VI secolo dai Bizantini, nel tentativo di rivitalizzare la città che era assai decaduta. Si tratta di un battistero a doppio anello (diametro m. 24), che ripete il modello di Santa Costanza a Roma, ma anche esempi orientali e africani. E’ stato eretto spianando altri edifici civili preesistenti (di un edificio termale romano è stata rinvenuta pavimentazione a mosaico a circa un metro al di sotto del calpestio) e gettando su di essi un tamburo di cemento di grande spessore su cui si è costruito, utilizzando materiale proveniente da edifici pubblici preesistenti. L’edificio consta di un ambulacro esterno e di un vano centrale delimitato da quindici coppie di colonne, con capitelli di marmo pentelico del II-I sec. a.C. sui cui archi è impostata una grandiosa cupola. Al centro è la grande vasca battesimale, di oltre sette metri di diametro, ottagonale all’esterno e circolare all’interno, per il battesimo per immersione dei catecumeni. La vasca è circondata da otto colonne (solo cinque sono originali) poggianti su un muretto rivestito da lastre di marmo, su ognuna delle quali sono incise una croce e le lettere alfa e omega. La chiesa, secondo la tradizione, fu la prima sede dei vescovi di Nocera. Nell’edificio vi sono da osservare anche alcuni interessanti affreschi del ‘300-’400 in due cappelline laterali.

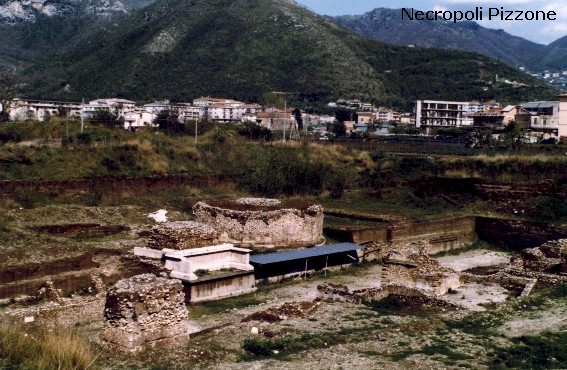

In località Pizzone pochi anni fa è venuto alla luce un tratto stradale extraurbano con alcuni mausolei funerari del I sec a.C. I monumenti funerari sono collocati ai lati dell'asse stradale realizzato con il taglio artificiale - profondo 3 metri e largo quasi 10 - del piano di calpestio originario. Degli edifici funerari quello a tumulo, edificato dalla gens Numisia, ricorda il mausoleo di Augusto a Roma. Ad esso si affianca il Mausoleo della gens Cornelia che richiama il consimile Monumento di Porta Marina ad Ostia con la parte inferiore quadrata, sormontata da un tholos. Un terzo edificio, a pianta quadrata, della gens Lutatia, è collegato alla strada sottostante da due scale scenografiche

IMMAGINI DEL SITO

Non si assume alcuna responsabilità per eventuali difformità da quanto riportato in questa pagina